名古屋市宿泊業 受講された方のご感想

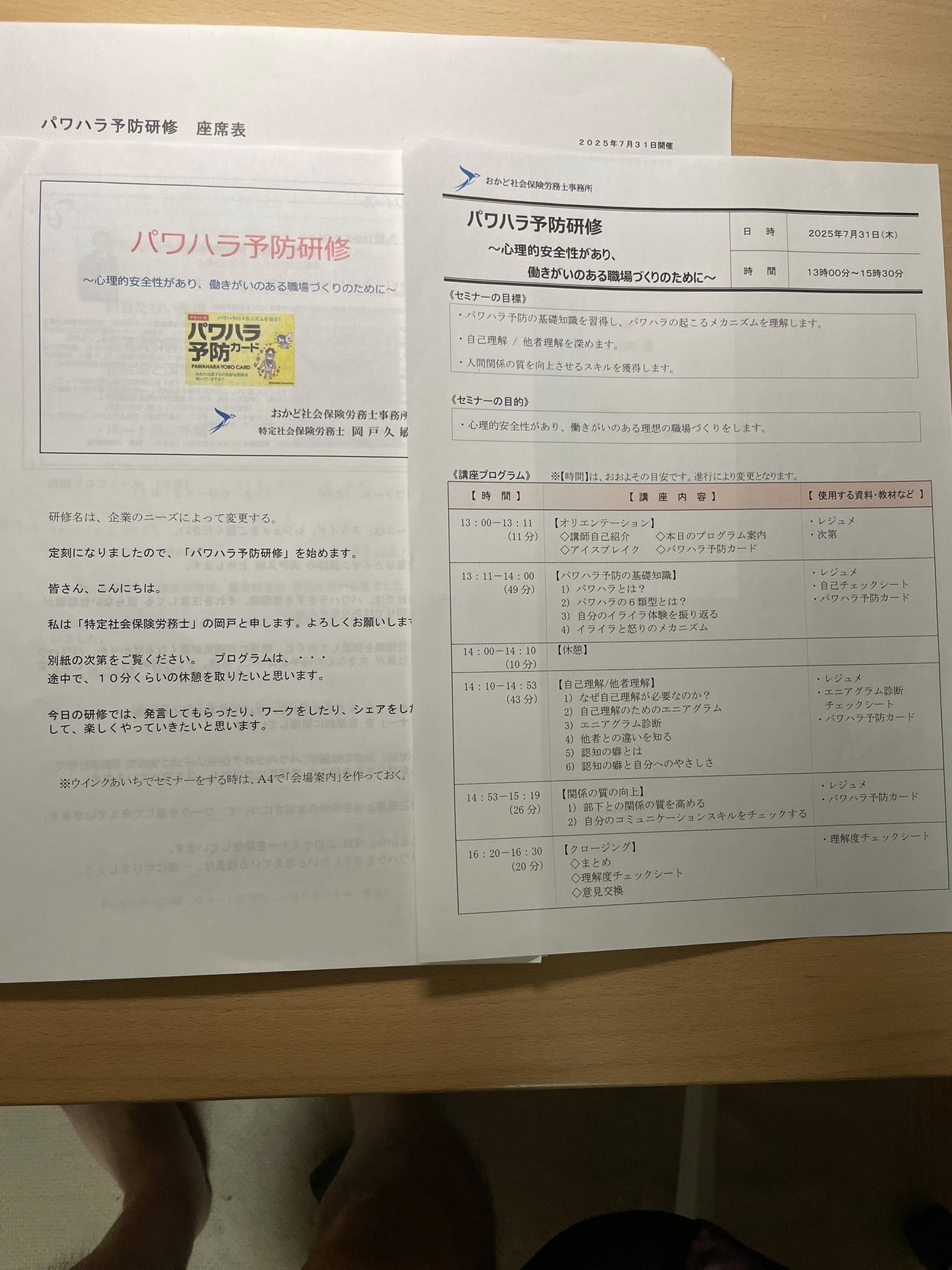

パワハラ予防研修

| 1 今日の研修で、どんなことに学びがありましたか。また、その理由は。 ○パワハラの感情は、自身のセルフコントロールから発生する。一次感情をポジティブに保つためには、時間的・精神的な余裕を持つことが必要である。 自分の物差しと相手の物差しが違うことが当然であると理解した。 ○自身のエニアグラムによる属性を知り、他者との違いを知ることができた。 ○自分自身の考え、タイプなど、客観的にみる、理解する機会となりました。自分を知ったうえで、今後、部下、チームに対してどのようにアプローチをするかを考えたいと思います。 ○自分を知るだけでなく、相手の気持ちや人間性を理解する。それにより、理解度が高まる。 ○パワハラの概念を改めて知ることができた。イライラを引き起こす原因は自分自身であることを理解した。 ○自身の特徴や思考を改めて考える機会となりました。自身がおよぼす影響により、職場のパフォーマンス向上につながることの大きな気づきとなりました。 ○自己理解と他者理解がおよぼす効果の重要性。パワハラが起こり難い環境の構築ができると考えます。 ○まずは、日常行動、感情を知ることができました。あらためて自己理解があって他者理解ができるのだと、当たり前に分かっていることができていなかった。 ○自身でコントロールが可能なことが多数。他者理解も重要だが、まずは自己理解をしていきたい。 ○自分の心の状態を整える。 ○パワハラは自分自身の感情コントロールが非常に重要だと、改めて気づくことができました。 自分がいかに余裕をもって仕事にあたるか、または、そう見せるかで、大きく周りのスタッフに影響するということです。 ○改めてパワハラを意識しました。社内でパワハラというワードは、最近特に増えてきていますが、部長たちが一番気にすべきことだと再認識しました。 2 個人としてできているは何ですか。また、できていないことは何ですか。 ○できていることは、相手への御礼と日々のコミュニケーション できていないことは、仕事に対しての目的やあるべき姿の十分な説明 ○コミュニケーションは図れている。褒めることは少ない。 ○コミュニケーションを取ることはできている。しかし、アプローチや指導をしている時の言葉遣い、気持ちの伝え方に工夫が必要。 ○元気よくモチベーションを上げることはできている。相手のもっと認識してあげることはできていない。 ○改めて部門内で、自分からのあいさつや部下の承認(ほめること)が、ついつい忙しい中で、できていなかったことを実感した。 ○積極的なコミュニケーションはできている。自身が与える影響の大きさを考えると、表情など、雰囲気作りが不足していた。 ○パワハラをしない努力はできている。パワハラが行われていないかの全体管理をしていきたい。 ○部下や同僚の話を聴く。感謝する。成長を支援するは、できている。アサーションで伝えることはできていない。 ○自ら部下に話しかけることはできている。アサーションで伝えることはできていない。 ○スタッフ一人一人に関心を持つことはできている。 個々の気持ちや性格に寄り添うようにする。毎日の積み重ねでコミュニケーション能力の向上を目指す。 ○できていることは相手を認めること。 できていないことは、自分から出向くことがおろそかになっているので、事務所が別になっている部門もあるので、積極的に足を運び改善してまいります。 ○部下との関係の質を高める。“関心を持つ”ことはサービス業にとって、一番大事なこと。これはできている。個人としてできていないことは、もっと建設的にフィードバックすべきと気づきました。 3 明日から、実践できることは何ですか。 ○スタッフに対して、もっと時間を費やす。 ○自身だけでなく、リーダー、部下に対して、本日の研修内容を伝えていきたい。 ○感謝の気持ちを伝えること、承認する、建設的なフィードバックなどを進めていきます。 ○メンバーに感謝の気持ちを忘れず、自分から声をかけ、気を配れるようにしていきたい。 ○明るい雰囲気づくり。部下への承認とフィードバック。 ○広い視野で職場全体を見ること。 ○積極的に自ら話しかける。関心を持って接する。 ○話しかけるだけでなく、仕事の意味や価値を伝え、建設的なフィードバックを心がける。 ○怒りの発生段階を知る。エニアグラム診断で知った自分の強み、弱みを活かす。 ○営業という部門で、部下と話していると、自分自身の頭に結果が先に浮かびます。ですので、質問することがほとんどできていないので、部下の思いを聞き取る努力は意識して実践いたします。 ○成長を支援すること 4 「パワハラ予防」について、他に知りたいことはありますか。 ○裁判などの事例、どれがOKで、どれがOKではないのか。 ○上司→部下のみではなく、同僚の間など、様々なケースについて知りたいと思います。 ○組織に属する者として、パワハラ予防のために個人でできることの例 など。 ○パワハラのメカニズムについて、詳しく知りたい。アンガーマネジメント ○実例をもとに、何が悪く、どう改善することが得策なのかを知りたいと 感じました。 ○どんな言動がパワハラにあたるのか。イライラしない職場づくりの作り方。 |

あわせて読みたい

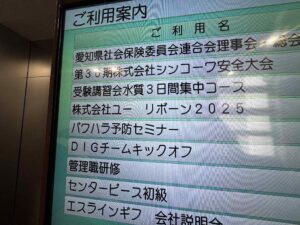

【「パワハラ予防」管理職研修をしました】

離職が多い理由として、パワハラを始めとするハラスメントがあるのではないか、という課題があったようです。

そんな課題がある中、ご縁から、当事務所に「パワハラ予防」の研修をしてほしいとのご用命をいただきました。